服务热线:400-808-1050

服务热线:400-808-1050

时间: 2024-08-11 15:21:30 | 作者: 成功案例

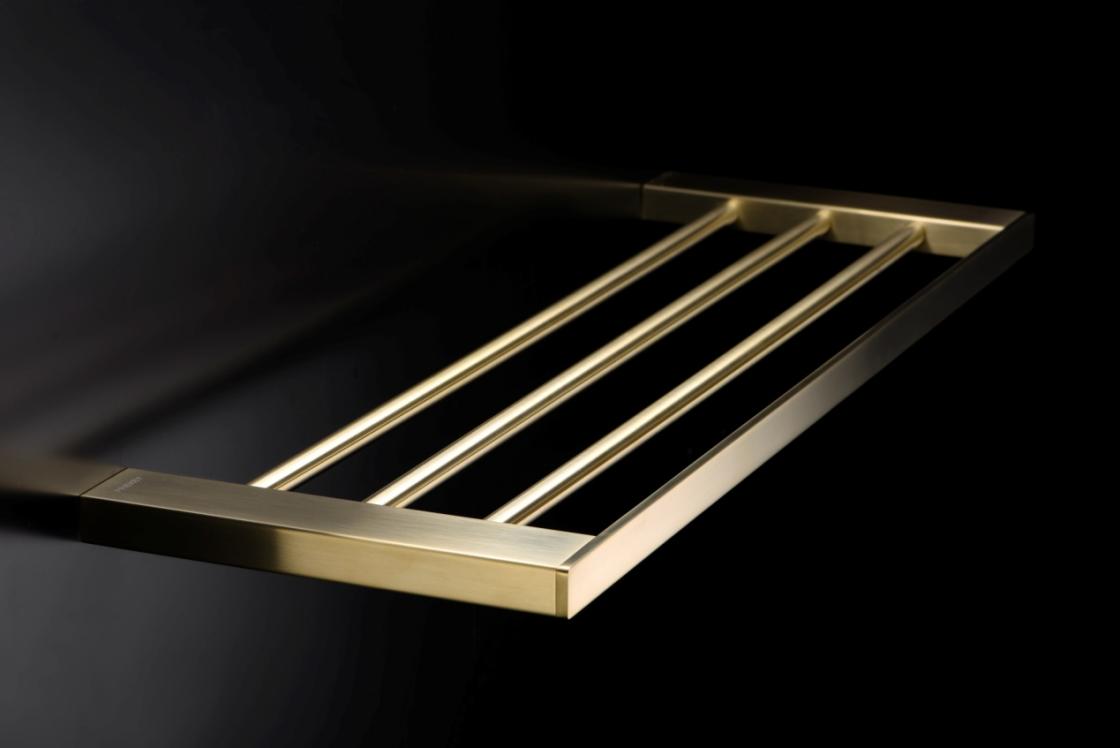

FRIEKEY弗朗茨德国高端卫浴五金挂件品牌,精深的工艺、新颖的规划理念,赋予弗朗茨产品独有质量。与多位国际闻名规划师、艺术家协作,以别出心裁的构思和极具构思的规划理念,引领卫浴规划潮流,努力成为全国际最有原创规划的尖端质量澡堂挂件品牌。

规划以人为本,FRIEKEY弗朗茨风格精准定位,让著作与用户主意真实磕碰在一起。与法拉利规划师协作,斗胆从高尔夫元素中罗致构思,摒弃单一、死板的挂件外形,仿高尔夫球杆杆头的造型具有很高的辨识度,然后发明出颜值与内在并存的冷艳之作FARRAR系列。

为了给全球消费的人带来冷艳不断的著作,FRIEKEY弗朗茨回绝任何规矩与模范,不断打破传统捆绑,从头界说美学,打造归于FRIEKEY弗朗茨的“德系极简轻奢“。

FRIEKEY弗朗茨凭借着德国先进规划理念和强壮而精深的研制制作实力,不断出现于全球高端商业场所、尖端酒店和成功人士的家中。在欧洲、美洲、澳洲、南美洲、亚洲、非洲、中东等区域都有FRIEKEY的身影。

与此一起,FRIEKEY弗朗茨更是为我国寻求高质量日子的消费的人带来了更抢先的卫浴日子理念和享用日子方式。在得到中冶、首开、鲁信、今世等地产集团认可的一起,也成为全国际尖端豪华酒店品牌的华尔道夫酒店、全球散布最广的超级酒店集团的洲际酒店、可谓酒店业经典的瑞吉酒店、国际上最豪华酒店代名词的康莱德酒店等澡堂五金挂件协作伙伴。

FRIEKEY弗朗茨抓获了很多高端酒店“芳心”的背面,正是FRIEKEY弗朗茨一直以来对产品的质量有着极致寻求,内职业界首先将龙头制作工艺运用到卫浴五金挂件的制作中,并全程严格执行。

面临越来越寻求日子质量感的年代,FRIEKEY弗朗茨将从更贴近日子需求、进步日子质量的方面动身,持续发挥其在立异研制、发明精品上的品牌优势,树立更高水准、更高品尝的产品形象,成为寻求杰出日子质量的成功人士的信任品牌。

FRIEKEY弗朗茨德国高端卫浴五金挂件品牌,精深的工艺、新颖的规划理念,赋予弗朗茨产品独有质量。与...

9月2日,2021年服贸会在北京开幕,大会初次在国家会议中心和首钢园区设置双会场,展览面积约13万平方米...

霍克勤,甘肃天水人,现为:我国名人艺术协会副主席,第二届中华书画协会副主席,长沙尚韵书画院声誉院...

近期,字节跳动旗下火山引擎推出的数字化工作渠道飞连宣告面向国内企业客户敞开服务。据介绍,字节跳动...

数字财富办理职业走过了从草创到展开、从粗野生长到监管合规的15年进程。站内职业15年的路口,回顾过去...

7月底,肆拾玖坊隆重召开了周年庆,这次周年庆不只有线下活动,线上相同也召开了直播活动,一起还有多重...

在国庆、中秋双节降临之际,为厚实展开我为大众办实事活动,推进党史学习教育走深走实。9月6日,我国二...

改革敞开四十多年,我国与国际的联系发生了深入的改变。跟着第一个百年奋斗目标的完成,我国正神采飞扬...

VERTU手机常见故障有不开机、解锁、替换屏幕,平白无故黑屏,不能接触,保材料修理,不小心进液体,请及...

中医经常说,秋冬要养阴,由于秋有秋燥,燥最伤肺,因而特别简单引发咳嗽、支气管炎、呼吸道等疾病。所...